Als die ersten Nachrichten über Recklinghäuser Kaufleute in England auftauchten, bestand die aufstrebende Stadt seit ca. 100 Jahren. In der Civitas lebten gerade einmal geschätzte 1050 Einwohner. In einer Urkunde des Stadtherrn, des Erzbischofs von Köln, aus dem Jahr 1236 wurden die Einwohner als „cives“, also Stadtbürger, bezeichnet. Das sicher vor diesem Datum bereits als stadtähnliches Gemeinwesen bestehende Recklinghausen war aber zum Zeitpunkt der Stadterhebung noch weit von einer wirklichen Eigenständigkeit entfernt. Landbewohner aus dem Umland ließen sich hier nieder, denn es winkte persönliche Freiheit; andere, vor allem junge Kaufleute, verließen jedoch die kleine Stadt in Richtung Norden und tauchten dort häufig unter dem Namen „Recklinghausen“ auf. Ein Grund war, dass Familiennamen sich erst nach und nach bildeten und häufig der Vorname mit dem Herkunftsort verbunden wurde.

Städtische Siedlungsstrukturen muss Recklinghausen bereits vor der Verleihung der Städtischen Freiheitsrechte nach und nach entwickelt haben, denn es wurde als oppidum bezeichnet. Auf jeden Fall gehörten ein Marktplatz und spätestens ab der Mitte des 13. Jahrhunderts eine Stadtmauer dazu. Das umfriedete Areal umfasste ca. 12 ha und kommunizierte über fünf Tore mit dem Umland.

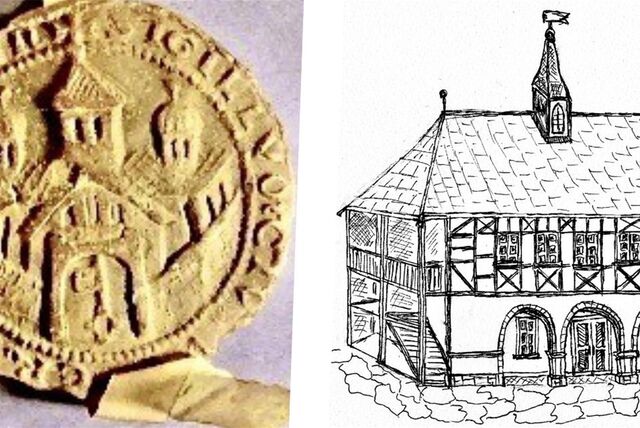

Wie andere Neustädte im 13. Jahrhundert besaß Recklinghausen anfänglich weder Bürgermeister noch Stadtrat, die die Stadt verwalteten und regierten. Vielmehr bildeten der landesherrliche Richter als verlängerter Arm des Stadtherrn zusammen mit den Gerichtsschöffen eine Art erstes Ratsgremium. Um Rechtsgeschäfte abschließen zu können, durfte die Stadt spätestens seit 1253 ein Siegel führen.

Im Sinne einer echten Selbstverwaltung präsentierte sich dieser Rat schließlich zu Beginn des 14. Jahrhunderts als Bürgermeister und Rat. Bereits im Jahr 1256 erhielt die Stadt vom Kölner Erzbischof einen Bauplatz für ein Rathaus am Markt und konnte darauf wahrscheinlich zeitnah ein Gebäude errichten. Wir wissen nicht, wie es ausgesehen hat, können aber davon ausgehen, dass es sich baulich an den im Hanseraum üblichen Gebäudeformen orientiert hat.

Die Art und Weise, wie der Stadtrat jeweils zustande kam, nämlich durch Wahl, im vorliegenden Fall durch indirekte Wahl über die Berufsorganisationen der acht Gilden, ist seit 1378 bekannt, und dürfte sich im Hanseraum überall ähnlich vollzogen haben. An den Ratswahlen durften sich nur männliche Recklinghäuser mit gildenbezogenen Meistertiteln teilnehmen. Auf diese Weise sorgte das jährlich wiederkehrende Ritual für Kontinuität im städtischen Machtgefüge.

Breite Straße hatte nur für Kühe eine Bedeutung

Der städtische Keimzelle Marktplatz war Zentrum mittelalterlicher Verwaltung, von Handel und Kommunikation. Er war nicht als Straßenmarkt ausgewiesen, wie es bei Münster der Fall war, sondern wurde lediglich von der Handelsstraße nach Dortmund gestreift. Die Breite Straße bildete zwar eine Verbindung nach Süden, hatte aber trotz ihres bedeutenden Namens nur eine lokale Bedeutung für die städtische Landwirtschaft als Triftstraße für Kühe.

Recklinghausen war während des 13./14. Jahrhunderts schließlich auch Münzstätte. Die Gepräge orientierten sich am sogenannten Kölner Pfennig mit Darstellungen eines thronenden Bischofs, Gebäudedarstellungen oder dem Petrusbild nach münsterischem Vorbild. Ob die Stadt das volle Münzrecht erhalten hat, ist jedoch eher unwahrscheinlich. Vielmehr ist anzunehmen, dass sie den Besitz der Münze vom Stadtherrn, dem Kölner Kurfürsten, gepachtet hat und die Aufgabe von einem Münzmeister übernommen wurde.

Die Gewalt der Territorialmächte über ein Land festigte sich erst im 14. Jahrhundert. Offenbar galt das auch für die Stadt und das Vest Recklinghausen, das Herrschaftsgebiet des Erzbischofs von Köln. Eine „fertige“ Stadt weckte daher die Begehrlichkeiten von Nachbarn wie den Grafen von der Mark südlich des Flusses Emscher. So eroberte Graf Engelbert II. von der Mark im Jahr 1296 das kurkölnische Recklinghausen und ließ die Stadtmauern abbauen, so dass eine offene Stadt entstand. Erst 1344 gelang einem kurkölnischen Heer unter Erzbischof Walram von Jülich die Rückeroberung und im folgenden Jahr wurde eine neue Stadtumwehrung errichtet. Nach zwanzigjähriger Arbeit umfasste sie ein Stadtgebiet von ca. 20 ha, dass heute noch, als „Wallring“ in seiner mittelalterlichen Form sichtbar ist.

Die neue Stadtgröße berücksichtigte, dass sich in 50 Jahren als „offene Stadt“ der Siedlungsbereich über den alten Kern ausgedehnt hatte. Es gab nun größere Freiflächen, die eine zukünftige Besiedlung und Verdichtung des Stadtraums ermöglichten. Die moderne Recklinghäuser Schutzmauer erhielt, wie vielfach im Hanseraum üblich, mit Zwingern ausgestattete Doppeltore, die einen Schutz beim Eintritt in die Stadt ermöglichten.

Die Recklinghäuser Handelstätigkeiten in Form von Produktion, Aus- und Einfuhr sind quellenmäßig nur schwer nachweisbar. Außenkontakte über Handels- und Reisetätigkeiten sind eher greifbar. So ist anzunehmen, dass das schwerpunktmäßig in Flandern beheimatete Beginentum über solche Kontakte in Recklinghausen Fuß fasste und so den Weg für zwei Beginenhäuser in der Stadt ebnete. Es handelt sich dabei um eine Lebensform, in der Frauen als fromme Laiinnen im Gelöbnis von Keuschheit und Gehorsam zusammenlebten.

Das „oberste“ Beginenhaus (1305-1513) an der Augustinessenstraße (Beginengasse) wurde im 16. Jahrhundert vom Augustinessenkloster St. Barbara abgelöst. Das „niederste“ oder „Haus der Jungfrauen van Stoveren“ (1300-1521) lag am Löhrhof, im Westteil des heutigen Palais Vest. Witwen und unverheiratete Frauen aus Recklinghausen fanden hier auf der Basis wirtschaftlicher Selbstversorgung ein Zuhause. Sie brachten eigenes Vermögen ein, lebten vom Verkauf ihrer Textilarbeiten, betrieben zudem Lese- und Schreibunterricht und pflegten Kranke. Die heimischen Beginenhöfen waren jedoch Im Gegensatz zu den flandrischen in Gent oder Brügge eher klein.

Natürlich spielte im spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Recklinghausen auch die schulische Bildung eine Rolle. Neben einer Elementarschule existierte spätestens im 15. Jahrhundert auch eine Lateinschule, in der sicherlich auch spätere Kaufleute ausgebildet wurden.