Vor genau 190 Jahren, im August/September 1831, wurde die Öffentlichkeit Recklinghausens mit der ersten Pandemie der Neuzeit konfrontiert: der Cholera. Schon die zeitgenössische Literatur sprach – völlig zu Recht – von einer „Weltseuche“, auch von der „ostindischen Brechruhr“, später von der „Asiatischen Hydra“ oder der „Indischen Würgerin“.

Längst hatte man beobachtet, dass sich die Infektionsketten der Cholera ab 1817 von Kalkutta und dem Ganges-Delta, wo sie schon seit der Antike epidemisch auftrat, lösten und sich auf den Weg nach Westen machten. Zunächst geschah das entlang der Karawanenwege und über den Indischen Ozean in Richtung der arabischen Halbinsel und Syrien. 1824 verschwand die Cholera vermeintlich wieder, doch ab 1829/30 war klar, dass sie sich unaufhaltsam auf Europa zubewegte, nachdem sie bei Astrachan, Odessa und Sewastopol das Kaspische bzw. das Schwarze Meer überwunden hatte. Russland sollte das Einfallstor dieser neuen Pandemie werden, die sich über Saratow Wolga-aufwärts ins Landesinnere, auch nach Moskau verbreitete, und über den Seeweg weiter Richtung Mitteleuropa vordrang.

Zu berichten ist von einer Archivakte, die den Titel trägt: „Bürgermeisterei Recklinghausen: Acta betreffend das Verfahren beim Ausbruch der Cholera-Krankheit“. Auffällig ist zunächst der zeitliche und räumliche ‚Vorlauf‘, mit welchem die Akte angelegt wurde. Das Konvolut beginnt bereits im April 1831 mit Verordnungen aus Berlin, die sich mit präventiven Maßnahmen „bei Annäherung“ bzw. „beim Ausbruche“ der Seuche beschäftigen. Zu diesem Zeitpunkt war die Cholera noch über 1000 Kilometer von Recklinghausen entfernt. Ihre westliche Spitze bildete damals Warschau, eingeschleppt durch russisches Militär. Es sollte aber nicht lange dauern, bis sie entlang der Ostseeküste nicht nur in St. Petersburg und Riga, sondern auch in Königsberg, Danzig, Kolberg und Stettin grassierte und dort Tausende Opfer forderte.

Der König will die Ostgrenze dichtmachen

Ende April 1831 griff der preußische König Friedrich Wilhelm III. zu drastischen Maßnahmen: Die gesamte seit 1815 bestehende Landgrenze zum Zarenreich sollte militärisch abgeriegelt werden – eine gewaltige, letztlich unlösbare Aufgabe, die ja eine lang geschwungene Linie vom oberschlesischen Kattowitz bis nach Memel betraf. Die Preußen orientierten sich dabei an der habsburgischen Militärgrenze im Südosten der Donau-Monarchie, mittels derer man sich schon seit dem 18. Jahrhundert hermetisch gegen das Osmanische Reich abschottete. Abertausende preußische Infanteristen sollten nun tief gestaffelt ‚Gewehr bei Fuß‘ stehen und entlang dieses „Cordon sanitaire“ den Verkehr überwachen. An allen Grenzübergängen gab es Quarantäne-Stationen (sog. „Contumaz-Anstalten“). Handelsreisende mussten bis zu 20 Tage in Isolationsbaracken verbringen, bevor sie ein „Gesundheits-Attest“ erhielten. Ihre Waren (auch Tiere) wurden mit Chlordämpfen und Räucherwerk desinfiziert, auch im Landesinnern gab es Sperrzonen.

Doch es half nichts. Ende August 1831 erreichte die Cholera Berlin und forderte in den nächsten Monaten über 1.400 Tote, auch der berühmte Philosoph Hegel und der Militärtheoretiker Carl v. Clausewitz erlagen der Seuche, deren bakterieller Erreger warm-feuchte Witterung bevorzugt und in verdorbenen Lebensmitteln, im Trinkwasser und in Fäkalien lange überleben kann. Selbst der Chef der preußischen Grenztruppen, der in den napoleonischen Kriegen berühmt gewordene General Neidhardt von Gneisenau, wurde in Posen im August 1831 eines ihrer prominenten Opfer.

Es war nicht nur die Sterblichkeit, die 50 bis 70 Prozent der Infizierten meist binnen ein bis zwei Tagen dahinraffte, der Krankheitsverlauf selbst sorgte für Schaudern und Entsetzen: Extreme, nicht zu beherrschende Durchfälle, schwere Darm- und Muskelkrämpfe sowie häufiges Erbrechen verursachten in kurzer Zeit einen qualvollen, entwürdigenden, übelriechenden, ja ekelerregenden Tod. Für die Erkrankten legte man Speziallazarette an, für die Verstorbenen abgelegene Cholera-Friedhöfe.

„Instruktionen“ aus Münster an Landräte und Bürgermeister

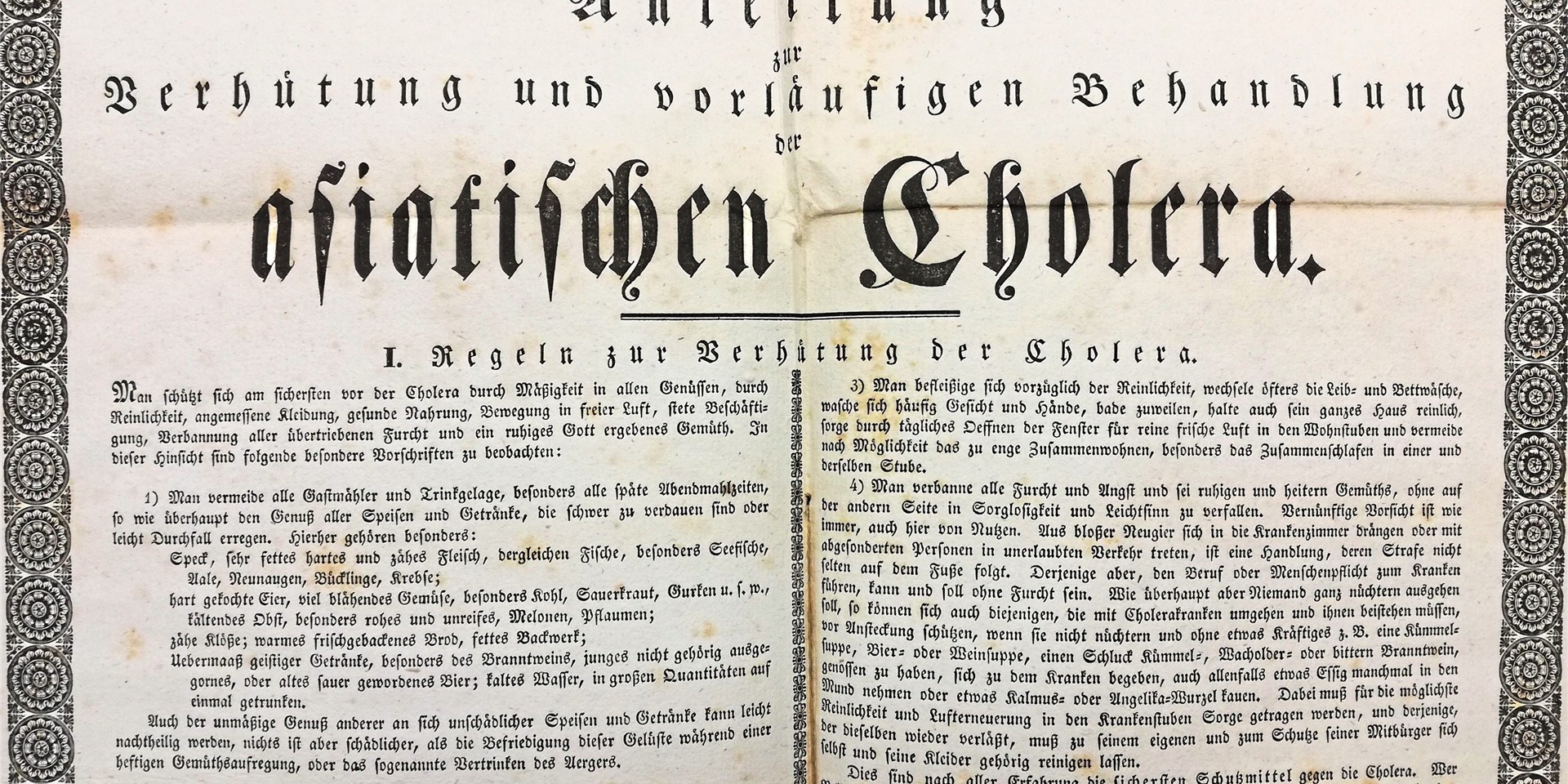

Nachdem die Cholera im August 1831 die Oder überschritten hatte und damit auch die preußische Hauptstadt bedrohte, vermehrt sich der Schriftverkehr in der Recklinghäuser Akte. Mit dem 27. August – die Pandemie steht noch rund 500 km östlich von Westfalen – versendet die Königliche Regierung zu Münster eine neue „Instruktion“ (heute würde man sagen: eine neue Schutzverordnung) an Landräte, Bürgermeister und sonstige Beamten des Regierungsbezirks; auf 40 Seiten breitet sich ein ausführlicher Aktionsplan aus.

In vereinfachter Form als „Bekanntmachung“ im „Wochenblatt für den Kreis Recklinghausen“, dem Vorläufer der Recklinghäuser Zeitung, gedruckt, wird ab Mitte September 1831 erstmals auch die Stadt- und Landbevölkerung über die Gefahrenlage informiert.

Folgende Maßnahmen stehen im Mittelpunkt: Es gelte zunächst, beim „Herannahen der Cholera bis auf zehn Meilen“ (ca. 75 km) eine „Orts-Kommission“, soll heißen: einen Krisenstab zu bilden. In Recklinghausen sollte er aus Bürgermeister Wulff, Kaplan Bosenius, Pfarrer Großfeld, dem Arenbergischen Domänenverwalter Landschütz, dem Landrichter Reinking und dem Gemeinderat Hoffmann bestehen. Die Kommission habe auf vermehrte Reinlichkeit in den Straßen, Gassen und Hinterhöfen zu achten, wo sich zahlreiche Abtritte, Latrinen, Misthaufen, offene Fäkaliengruben, Müllhalden und Komposthaufen befanden – eine Abwasser-Kanalisation gab es ja erst 60 Jahre später; überall stank es zum Himmel.

Im August 1831 liegen für Recklinghausen somit erste Texte einer kommunalen Hygieneplanung vor. Für den Infektionsschutz gelten in Verbindung mit „Gottvertrauen“ und „gutem Muthe“ weitere „Lebensregeln“: Saubere Luft nicht nur im Freien, sondern auch in Kirchen, Schulen und Wohnhäusern: regelmäßiges Durchlüften „in allen Winkeln und Gemächern“ ist Pflicht.

Auch „guter Branntwein“ wird als Getränk empfohlen

Menschenansammlungen, Trinkgelage und Völlerei sind zu meiden, man soll sich von fettarmer und nicht-blähender Kost ernähren, als Getränke werden sauberes, „nicht allzu kaltes Brunnenwasser“, „ausgegohrenes Bier“, „unverfälschter Wein“ oder auch „guter Branntwein“ aus Kümmel oder Wermuth empfohlen. Gegen Erkältungen, die man als gefährliche Vorerkrankung wahrnahm, rät man zu wärmender Flanell-Unterwäsche und dichtem Schuhwerk. Enges Zusammenwohnen gilt als gefahrenträchtig; persönliche Hygiene als wichtig: Einmal pro Woche möge man „mit Wasser und Seife den ganzen Körper waschen“ und auch die Bettwäsche sei regelmäßig zu wechseln. Lehrer sollen darauf achten, dass die Kinder mit sauberen Händen zum Unterricht erscheinen.

Anfang Oktober 1831 treffen Meldungen ein, die Cholera stehe bereits an der Elbe. Sie wandert von Magdeburg nach Nordwesten, wo sie wenige Tage später Hamburg und Altona erreicht. Dort sterben nachfolgend über 1.600 Menschen. Auch in den preußischen Westprovinzen fühlt man sich nun nicht mehr sicher. Recklinghausens Bürgermeister Joseph Wulff und Landrat Friedrich Karl Devens, der in Bottrop-Welheim amtiert, stehen jetzt in ständigem Kontakt. Aus Münster treffen vorbereitende Anweisungen zur Errichtung von Cholera-Lazaretten ein – ein Krankenhaus hatte Recklinghausen mit seinen rd. 3100 Seelen damals noch nicht.

Nach ärztlichen Berichten bzw. amtlichen Statistiken über Verdachtsfälle, Erkrankte, Genesene oder Verstorbene sucht man im weiteren Verlauf der Akte jedoch vergeblich. Das lässt nur einen Schluss zu: Die Cholera zog an Recklinghausen vorbei; de facto verschonte sie ganz Westfalen. Doch war sie damit überstanden?

Im Jahre 1832 gab es 18.000 Tote allein in Paris

Im Februar 1832 brach sie in London aus (6.500 Tote), Ende März auch in Paris (18.000 Tote), worüber Heinrich Heine der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“ als Korrespondent berichtete. In einigen europäischen Großstädten gab es Tumulte, auf denen die Meinung kolportiert wurde, die Cholera sei in Wirklichkeit eine verdeckte ärztliche Vergiftungskampagne gegen verarmte Unterschichten – eine klassische Verschwörungstheorie. Im August grassierte sie in Amsterdam und Utrecht; es schien, als dringe sie über die Niederlande und den Niederrhein erneut nach Deutschland ein. Ende 1832 flaute die Seuche ab; vom 6. Dezember 1832 datiert ein Schreiben des Landrates Devens, dem gemäß in Recklinghausen „Tanzmusik nunmehr wieder ohne weitere Beschränkung gestattet“ sei. In Preußen waren bis dahin 41.000 Todesopfer zu beklagen.

Es blieb die Furcht, die Cholera könne jederzeit zurückkommen. So geschah es 1848/49, 1852–1856, 1866/67 und 1871/72; im Herbst 1892 forderte sie in Hamburg 8.600 Tote. Die Cholera war zur „Leitkrankheit“, ja zur „Geißel“ des 19. Jahrhunderts geworden. Noch nach der Jahrhundertwende brach sie an einzelnen Orten wieder aus, so in Danzig 1905 und in Venedig 1911, was Thomas Mann zu einer berühmt gewordenen Novelle inspirierte. Das junge 20. Jahrhundert läutete indes ein neues pandemisches Zeitalter ein: Die Ära des Influenza-Virus, welches mit der Spanischen Grippe von 1918/19 noch nie dagewesene Opferzahlen fordern wird.