Es geschah ziemlich genau vor 80 Jahren: Am 1. November 1944 wurde durch einen Bombenangriff auf Recklinghausens Innenstadt ein Gebäude auf der Heilige-Geist-Straße weitgehend zerstört, das damals zum Gymnasium Petrinum gehörte. Es handelte sich um einen Nachfolgebau auf den Grundmauern des ehemaligen Franziskanerklosters, in dem seit 1935 das Vestische Museum untergebracht war. Im Bericht des damaligen Museumsleiters Franz Große Perdekamp ist davon die Rede, dass an einen Wiederaufbau nicht zu denken sei. Gleichzeitig schätzt er den Verlust des Inventars jedoch als überschaubar ein – neun Zehntel davon waren rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden.

Da das Vestische Museum erst in den 1980er-Jahren an der Hohenzollernstraße wieder einen Standort erhielt, lässt sich allerdings erahnen, dass in der Zwischenzeit der Bestand in Vergessenheit geriet. Die Sammlung musste zu diesem Zeitpunkt mühsam neu inventarisiert werden, wobei sich die genaue Herkunft vieler Objekte nicht mehr klären ließ. Mittlerweile eröffnen sich aber Möglichkeiten, Sammlungsobjekte der heutigen Retro Station – der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung im Institut für Stadtgeschichte – mit dem Altbestand des Vestischen Museums zu verknüpfen.

Ein sehr interessanter Brief von Wilhelm Höller

Erfreulicherweise sind in den Aktenbeständen des Stadtarchivs noch Erwerbungsbücher und Bestandsverzeichnisse des vormaligen Vestischen Museums aufbewahrt, gelegentlich auch Rechnungen und Schriftwechsel. Damit ist die Zeitspanne zwischen 1925 und 1939 gut dokumentiert. Das abrupte Ende dieser Überlieferung lässt sich mit dem plötzlichen Tod des Stadtarchivars und ersten Museumsleiters Dr. Heinrich Pennings wenige Tage vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges erklären.

In besagten Akten befindet sich ein Schreiben vom Oktober 1940, welches ein Bürger namens Wilhelm Höller (†1959) an das Museum geschickt hat. Es ist adressiert an Dr. Adolf Dorider, der das Stadtarchiv und das Vestische Museum seit Juni 1940 provisorisch leitete. Der Brief kam in Begleitung eines Schlüssels, den Höller einem Zeitgenossen namens Johann Brocks (†1945) ‚abgeschwatzt‘ hatte. Der Brief berichtet davon, dass Brocks den Schlüssel in seinem Hausflur als Andenken aufbewahrt hatte. Er war in seinen Besitz gekommen, nachdem er Ende der 1930er Jahre Pächter eines Geländes geworden war, auf dem man Bauschutt ablud. Den Schlüssel habe er in den Überresten der Synagoge gefunden.

Diese war ja von einem NS-Mob in der Reichspogromnacht am 9. November 1938 angezündet und einige Monate später – im Zustand einer Brandruine – zum Abriss freigegeben worden. Höller betont sein Pflichtbewusstsein im Hinblick auf den Erhalt dieses besonderen Utensils, war sich aber auch darüber bewusst, dass das Bewahren eines solchen Reliktes unter den gegebenen Verhältnissen wohl „etwas anrüchig“ sei, doch dürfe sich seiner Meinung nach „ein Museum nicht daran stören“. Tatsächlich erscheint dieser Schlüssel weder im Erwerbungsbuch noch im Bestandsverzeichnis, so dass davon auszugehen ist, dass seine Übernahme und Weiterexistenz nach außen nicht sichtbar werden sollte. Leider verloren sich unter diesen Umständen auch Möglichkeiten einer näheren Identifikation.

Interessanterweise findet sich im heutigen Inventar der Retro Station tatsächlich ein Schlüssel(bund), der zum Bestand des vormaligen Vestischen Museums gehört. Ein am Ring befestigtes Schildchen zeigt den Buchstaben D, in der damaligen Systematik steht er für die Kategorie „Hausaltertümer“.

Synagoge wurde erst im Jahr 1904 eröffnet

Neben mehreren gewöhnlichen Schlüsseln ist sein prominentestes Stück ein ausgesprochen repräsentatives Objekt. Während sich die Beschreibung von Bart und Halm vernachlässigen lässt, sind hingegen Gesenk und Reide ausgesprochen aufwändig gestaltet und sogar goldgefasst. Der vierkantige Schaft ist teildurchbrochen und mit Zierfriesen versehen, die an Balustraden erinnern. Der für das Schließen zu greifende Teil erinnert an ein dreiblättriges Kleeblatt, ebenfalls durchbrochen und seitlich mit Punkten und Linien dekoriert. In den Zwischenräumen herauskragende Ornamente erinnern an frisch sprießende Blätter. Zweifellos lässt sich daran erkennen, dass der Schlüssel zu einem besonderen Gebäude gehört haben dürfte.

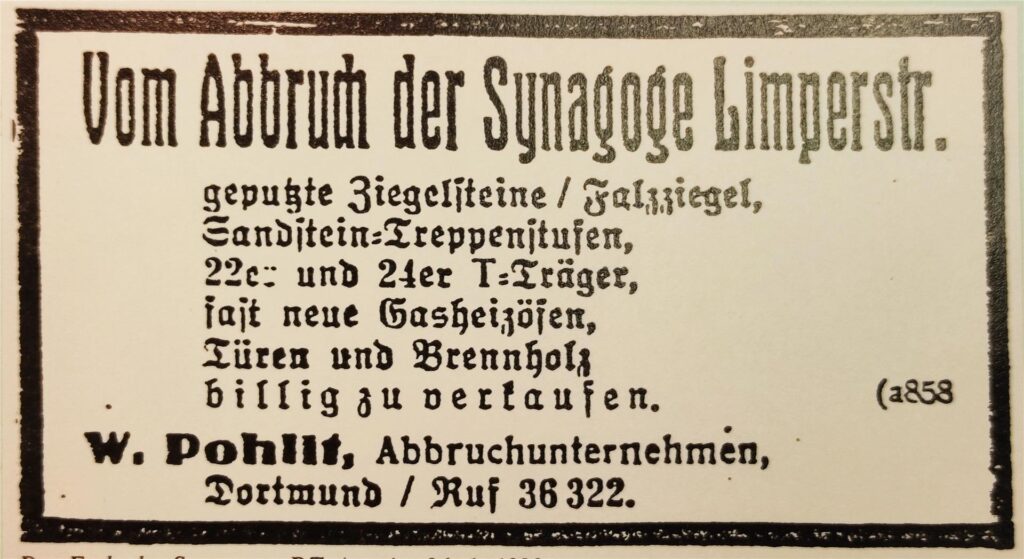

Die Recklinghäuser Synagoge, die an der Limperstraße (damals Hedwigstraße) stand, wurde 1904 feierlich eröffnet. Architekt war der Recklinghäuser Cuno Pohlig, der seitens der Jüdischen Gemeinde für die Neuerrichtung des Gotteshauses ausgewählt wurde. Stilistisch entschied man sich damals für die (Neo)Romanik, die jedoch mit maurischen Elementen ergänzt wurde. Das Erscheinungsbild ähnelte einer Kirche, was vor allem durch Elemente wie Zwiebelhaube und Fensterrosette hervorgerufen wurde.

Eindeutige Zeichen für ein jüdisches Gotteshaus lieferten jedoch das Relief zweier Tafeln mit den Zehn Geboten über dem Portal und der Davidstern als Turmspitze. Interessantes Detail sind in der ursprünglichen Fassung zwei Zierbalustraden, die dem Turm eine besondere Prägung verliehen. Oberhalb der Rosette bildete eine im Grundriss quadratische Variante den Abschluss des unteren Turmteils, während eine zweite Balustrade in achteckiger Form den Übergang zum zwiebelförmigen Dach betonte. Beide Balustraden wurden allerdings schon 1920 entfernt, als das Gebäude aufgrund zahlreicher Baumängel umfangreich saniert werden musste.

Bisher lässt sich nicht beweisen, dass der im Museumsinventar erhaltene Schlüssel tatsächlich zum Portal der Recklinghäuser Synagoge gehörte – immerhin gibt es das Indiz der Goldbronzierung, die ja Höller in seinem Brief ausdrücklich erwähnt. Zudem könnten die an Balustraden erinnernden Zierfriese eine Verbindung zum ursprünglichen Aussehen des Bauwerks herstellen, an der einem Kunstschmied durchaus gelegen haben dürfte.

Eine Verbindung ließe sich auch zum Dekor zeitgenössischer Thorazeiger (Yad) herstellen, die als Lesehilfe dienen, damit die kostbare Schriftrolle nicht von Fingern berührt wird. Griff und Schaft solcher Instrumente, die beim Lesen der Thora an den Textzeilen entlanggeführt werden, sind oftmals kunstvoll verziert, woran sich auch die Gestaltung eines Synagogenschlüssels orientiert haben könnte. Der Umstand hingegen, dass ein eindeutiges Symbol wie beispielsweise ein Davidstern fehlt, könnte der Absicht folgen, ein solches Gebäude architektonisch Kirchenbauten anzunähern.

Insgesamt harmoniert das Aussehen des Schlüssels gut mit dem typischen Dekor des Historismus, so dass auch eine Entstehungszeit um die Jahrhundertwende mehr als wahrscheinlich anzunehmen ist. Der Zusammenhang von Schlüssel und Übergabebrief lässt sich nicht zweifelsfrei belegen, die Wahrscheinlichkeit ist jedoch hoch. Damit würde Recklinghausen zu den wenigen Städten Deutschlands gehören, wo ein solches Artefakt die Reichspogromnacht überdauert hat – als stetige Mahnung für die Zukunft.

Dr. Angelika Böttcher ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Stadtgeschichte (Retro Station).