Der Deutsche Bundestag ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden: Saßen nach der Bundestagswahl 2002 noch 603 Abgeordnete im Parlament, waren es 2021 schon 736 – ein Zuwachs von mehr als 20 Prozent. Um zu verhindern, dass die Zahl der Mandate weiter steigt, hat der Bundestag 2023 eine Reform des Wahlrechts beschlossen, die bei der Bundestagswahl 2025 erstmals zum Tragen kommt. In diesem Zusammenhang spielt die sogenannte Zweitstimmendeckung eine große Rolle. Hier lesen Sie einfach erklärt, was sie bedeutet und welche Auswirkungen sie haben kann.

Überhang- und Ausgleichsmandate lassen Bundestag weiter wachsen

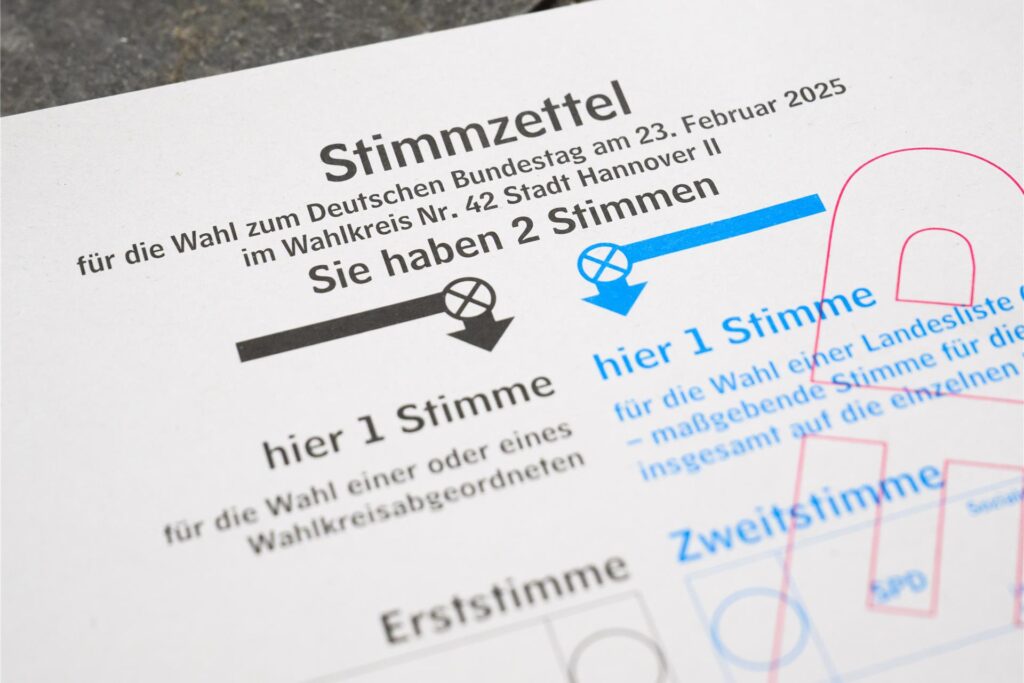

Vor der Wahlrechtsreform bestand ein neu gewählter Bundestag grundsätzlich aus 598 Abgeordneten: Die Hälfte der Mandate ging an die per Erststimme gewählten Direktkandidaten aus den 299 Wahlkreisen, die andere Hälfte wurde anhand des Zweitstimmenergebnisses der Parteien vergeben.

Weil Parteien aber zum Teil mehr Direktmandate errangen, als ihnen prozentual anhand ihres Zweitstimmenanteils zugestanden hätten (sog. Überhangmandate), erhielten die anderen Parteien Ausgleichsmandate, damit die Sitzverteilung im Bundestag auch dem Zweitstimmenergebnis entspricht. Das führte dazu, dass der Bundestag in den vergangenen Jahren von Wahl zu Wahl immer größer wurde und nach den letzten beiden Bundestagswahlen über 700 Abgeordnete zählte.

Zweitstimmendeckung: Nicht jeder Wahlkreissieger bekommt Direktmandat

Die Ampelkoalition brachte daher eine Wahlrechtsreform auf den Weg, die der Bundestag im März 2023 beschloss. Dadurch ist die Zahl der Abgeordneten im Parlament grundsätzlich auf 630 festlegt. Hierbei kommt die Zweitstimmendeckung zur Anwendung: Ist die Zahl der Direktmandate einer Partei in einem Bundesland höher als die Zahl der Sitze, die ihr durch den Anteil der Zweitstimmen zusteht, bekommt nicht jeder Wahlkreissieger ein Direktmandat. Bei den vorherigen Bundestagswahlen war noch jeder Kandidat, dem die Wähler in einem Wahlkreis auf ihren Stimmzetteln die meisten Erststimmen gegeben hatten, automatisch ins Parlament eingezogen.

Welche Wahlkreissieger nach dem neuen Wahlrecht nicht in den Bundestag einziehen, ist von ihrem Erststimmenergebnis abhängig: Die Kandidaten, die prozentual die wenigsten Erststimmen in ihrem Wahlkreis bekommen haben, gehen leer aus.

Beispielrechnung: Was die Zweitstimmendeckung bewirken könnte

Eine Beispielrechnung: Partei X stehen bei der Bundestagswahl 2025 in einem Bundesland durch ihren Anteil an Zweitstimmen (zu berücksichtigen sind hierbei nur die Zweitstimmen der Parteien, die den Einzug ins Parlament geschafft haben – sei es durch das Überschreiten der Fünf-Prozent-Hürde oder durch mindestens drei Direktmandate) 15 Sitze zu. Allerdings hat die Partei in 18 Wahlkreisen die meisten Erststimmen geholt. Die drei Wahlkreissieger mit den schlechtesten Ergebnissen bekämen in diesem Fall aufgrund der fehlenden Zweitstimmendeckung kein Direktmandat.

Bei der Bundestagswahl 2021 hätte das neue Wahlrecht vor allem die beiden Unionsparteien getroffen: Wie aus einer Musterberechnung der Bundeswahlleiterin hervorgeht, wären bei der CDU elf Wahlkreissieger aus Baden-Württemberg nicht ins Parlament eingezogen. Die CSU hätte in Bayern neun Direktmandate nicht erhalten. Insgesamt hätten 28 Kandidaten keinen Sitz bekommen, obwohl sie in ihren Wahlkreisen die meisten Erststimmen auf sich vereint hatten.