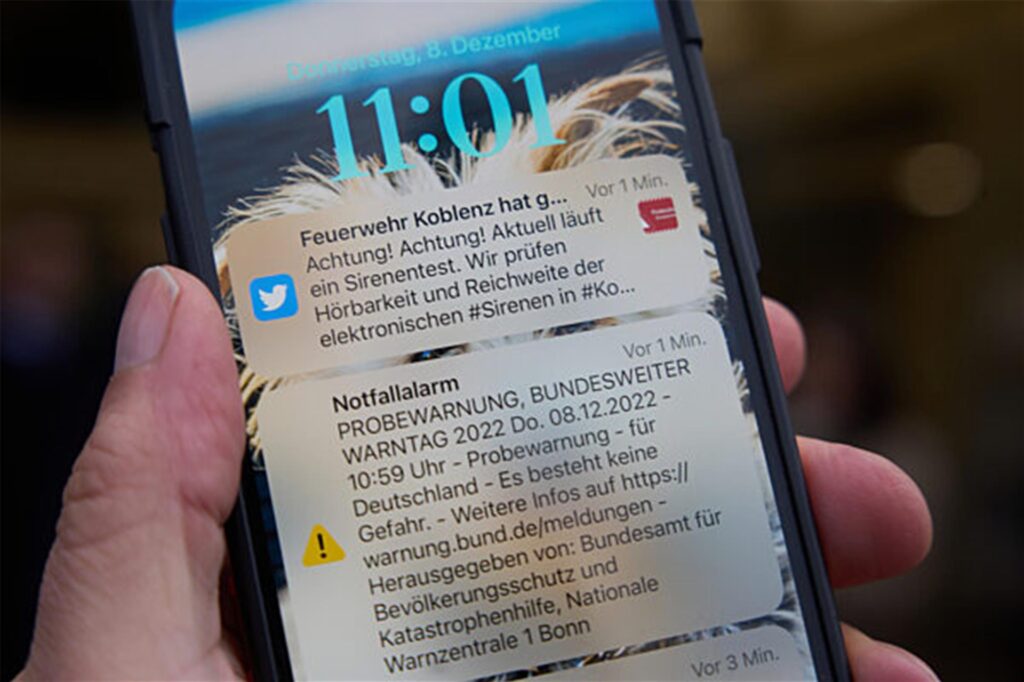

Am 12. September findet wieder ein bundesweiter Warntag statt. Bei diesem Probealarm sollen heute um 11 Uhr in ganz Deutschland Handys und Sirenen schrillen. Alle kompatiblen Mobiltelefone sollen zu dieser Uhrzeit eine Nachricht gepaart mit einem lauten Schrillen bekommen, um die bundesweite Funktionsfähigkeit des sogenannten Cell Broadcast Systems zu testen. Ausgelöst wird die Warnung vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn.

Bundesweiter Warntag am 12. September: So wird gewarnt

Das Warnsystem Cell Broadcast ist in Deutschland seit 2023 im Einsatz und soll die Menschen frühzeitig vor Gefahrenlagen warnen. Kurz erklärt funktioniert die Warntechnik so: Die Warn-Nachrichten werden wie Rundfunksignale an alle kompatiblen Mobiltelefone geschickt, die in einer Funkzelle eingebucht sind – daher der Name Cell Broadcast. Bürgerinnen und Bürger erhalten dann eine Text-Nachricht auf ihrem Handy-Display, die auf eine Gefahr hinweist.

Darüber hinaus sollen auch über Warn-Apps wie Nina oder Katwarn Warnungen verschickt werden. Dafür muss man die Apps auf seinem Smartphone installiert haben und die Benachrichtigungen eingeschaltet haben. Verbreitet wird der Probealarm dann auch über Radio- und Fernsehsender und auf Stadtinformationstafeln.

Neben dem bundesweiten Warntag, der jährlich immer am zweiten Donnerstag im September stattfindet, gibt es auch jedes Jahr einen landesweiten Warntag in den einzelnen Bundesländern. In NRW war dieser Warntag zuletzt am 14. März 2024.

Bundesweiter Warntag 2024: Das bedeuten die unterschiedlichen Sirenentöne

Das Auslösen des Probealarms erfolgt um 11 Uhr. Die Sirenensignale bestehen aus drei Tönen und bedeuten Folgendes:

- Entwarnung: Ein Sirenen-Dauerton von einer Minute ertönt und bedeutet „Entwarnung“.

- Warnung: Ein an- und abschwellender Dauerton ca. 1 Minute ertönt und bedeutet „Warnung“. Dieser Sirenenton ist der Hinweis auf eine eigentliche Gefahrenlage. Er kann auf Gefahren wie Hochwasser, Großbrände, Bombenentschärfungen, Unwetter oder Chemieunfälle hinweisen. Bei diesem Signal sollen die Menschen schützende Gebäude aufsuchen, Fenster und Türen geschlossen halten, Ruhe bewahren und das Radio einschalten.

- Entwarnung: Die Entwarnung erfolgt wieder in einem Dauerton von einer Minute.

Zwischen den Tönen gibt es jeweils eine Pause von fünf Minuten.

Teilnahme am Warntag für Städte nicht verpflichtend

Die Kommunen können außerdem zusätzliche Warnmittel wie Lautsprecherwagen und ihre Sirenen einsetzen. Für sie ist die Teilnahme an der Übung allerdings freiwillig. Das stößt in der Politik teils auf Kritik. Grünen-Innenpolitiker Leon Eckert ist der Meinung, dass die Länder ihre Städte und Gemeinden zur Teilnahme am Warntag verpflichten sollen. Nur so könnten Schwachstellen, zum Beispiel bei der Sireneninfrastruktur, erkannt werden. „Wenn nur die teilnehmen, die bereits gut aufgestellt sind, werden wir nicht besser.“

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte, gut funktionierende Warnsysteme seien „lebenswichtig“. Deshalb sei es wichtig, diese regelmäßig einem großen „Stresstest“ zu unterziehen.

Probealarm am 12. September: Alte Sirenen durch neue ersetzt

In den vergangenen Jahren sind vielerorts neue Sirenen installiert worden. In Niedersachsen und Bremen werden beispielsweise an diesem Warntag neu angeschaffte Sirenen erstmals einem Praxistest unterzogen.

Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die verheerende Flut im Ahrtal 2021 ist bei vielen Verantwortlichen in Bund, Ländern und Kommunen die Überzeugung gewachsen, dass auch dieses Warnmittel für die Alarmierung der Bevölkerung in Krisen- und Katastrophenlagen zur Verfügung stehen sollte. Ein bundesweiter Überblick, wo überall Sirenen vorhanden sind und wo es regional Lücken gibt, fehlt allerdings immer noch.

mit dpa